苏珊·桑塔格在《作为隐喻的疾病》这本书中写道,“疾病是生命的阴面,是一重更麻烦的公民身份。”。通过分析大众对一些特定疾病如肺结核、癌症、艾滋病和梅毒的想象,她发现身体疾病通常并不被视为我们日常生活的一部分,而是作为一种修辞手法或隐喻而存在。一种粗略的隐喻是将疾病描绘为对社会的入侵,而减少已患之疾病所带来的死亡威胁的种种努力则被称作战斗、抗争和战争。该隐喻使得疾病被“看作是外来的“他者”,像现代战争中的敌人一样。把疾病妖魔化,就不可避免地发生这样的转变:即把错误归咎于患者,而不管患者本人是否被认为是疾病的牺牲品。” 疾病的隐喻是基于这样一个事实:在人类历史上,疾病几乎一直被排除在社会之外,并且不被认为是我们日常生活的一部分。而这个事实反过来加剧了隐喻的流行。

不幸的是,现代医疗体系并没有削弱这种隐喻,反而加剧了它。中心化组织的医院基于追求效率的逻辑以反人性的流水线形式组装起来,并通过全景敞视主(panopticism)的实施来实现对病人的管理。根据福柯在《规训与惩罚》中对全景敞视主义进行的分析,在全景式监狱(panopticon)式的建筑中,“每个人都被牢靠地关在一间囚室里,监督者可以从前面看到他。而两面的墙壁则使他不能与其他人接触。他能被观看,但他不能观看。他是被探查的对象,而绝不是一个进行交流的主体。” 医院并不是全景式监狱,但由于需要提高效率和避免传染,全景敞视主义的审查和隔离逻辑得到了广泛应用。住在医院里的人生活在混凝土和监控机器的包围下,时常可以感到遭受了现代社会和日常生活的驱逐。

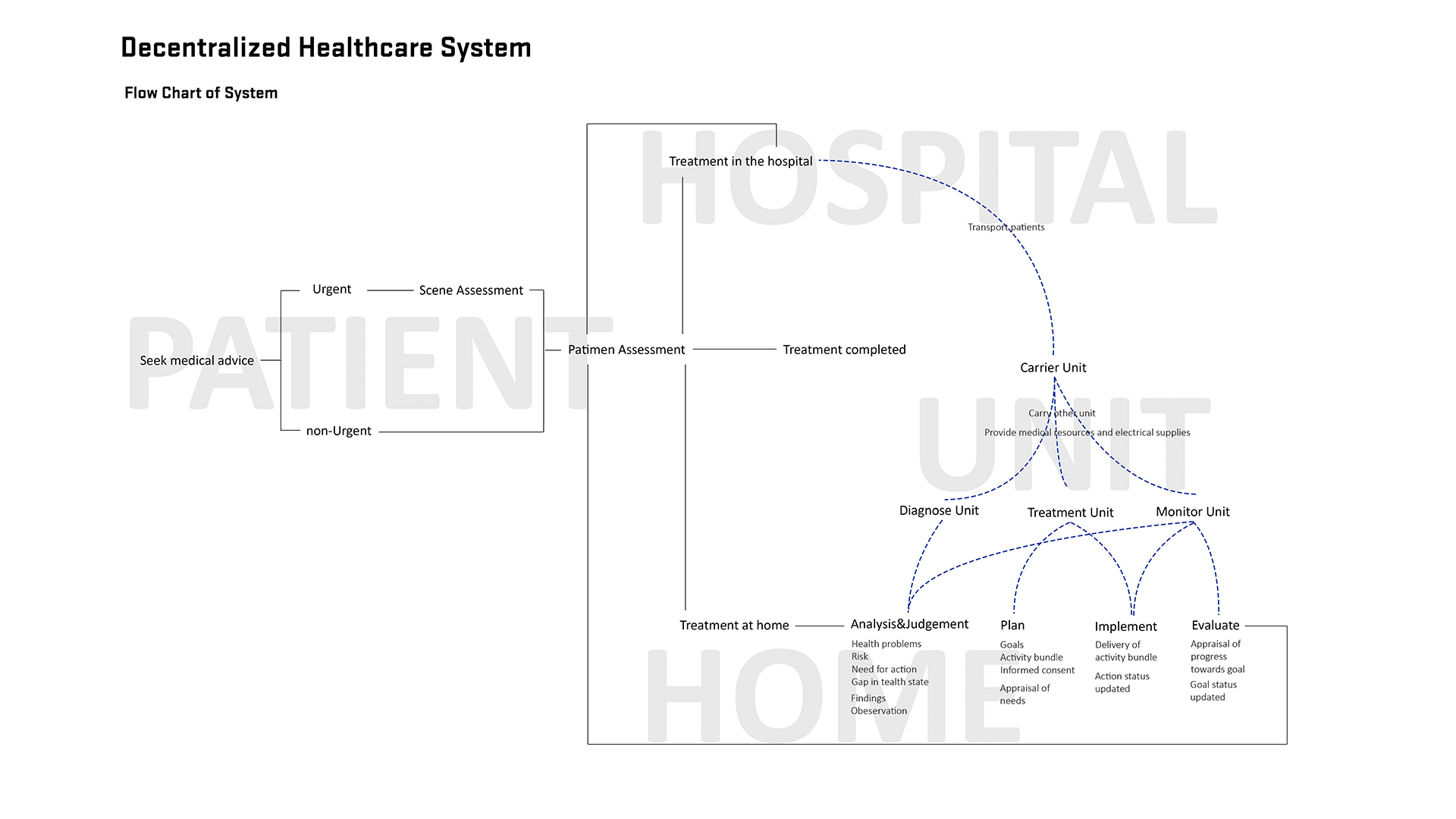

尽管中心化的医疗体系的设计试图通过牺牲人的基本需求以提高效率,但最近的新冠疫情向我们揭露了一个现实,即现有中心化的医疗体系并没有展现出足够的效率和应对危机的能力。医疗资源短缺和分配不均的情况在全球范围内屡屡发生,即使在疫情发生之前,当我们去就诊时也能体会到门诊阶段的拥挤对比住院阶段的孤独所形成的鲜明反差。这个问题的一部分原因在于病人的分布、年龄和状况呈现去中心化的特性,而医院中心化的组织结构使其无法适应复杂且不断在变化的实际医疗状况。通过对于医院的进一步考察,我们发现尽管医院的组织结构是中心化的,但是具体对于单个病人的治疗却一定程度上基于去中心化的特点,单个治疗方案的实施需要许多不同类型的医疗设备和不同专业的医生进行相互沟通以及高度合作。因此,为了给需要医疗的人提供一个更人道且高效的替代性选择,我们需要将去中心化的流程从中心化的组织框架中提取出来,并通过自组织的形式将这些医疗服务分配给每一个人。

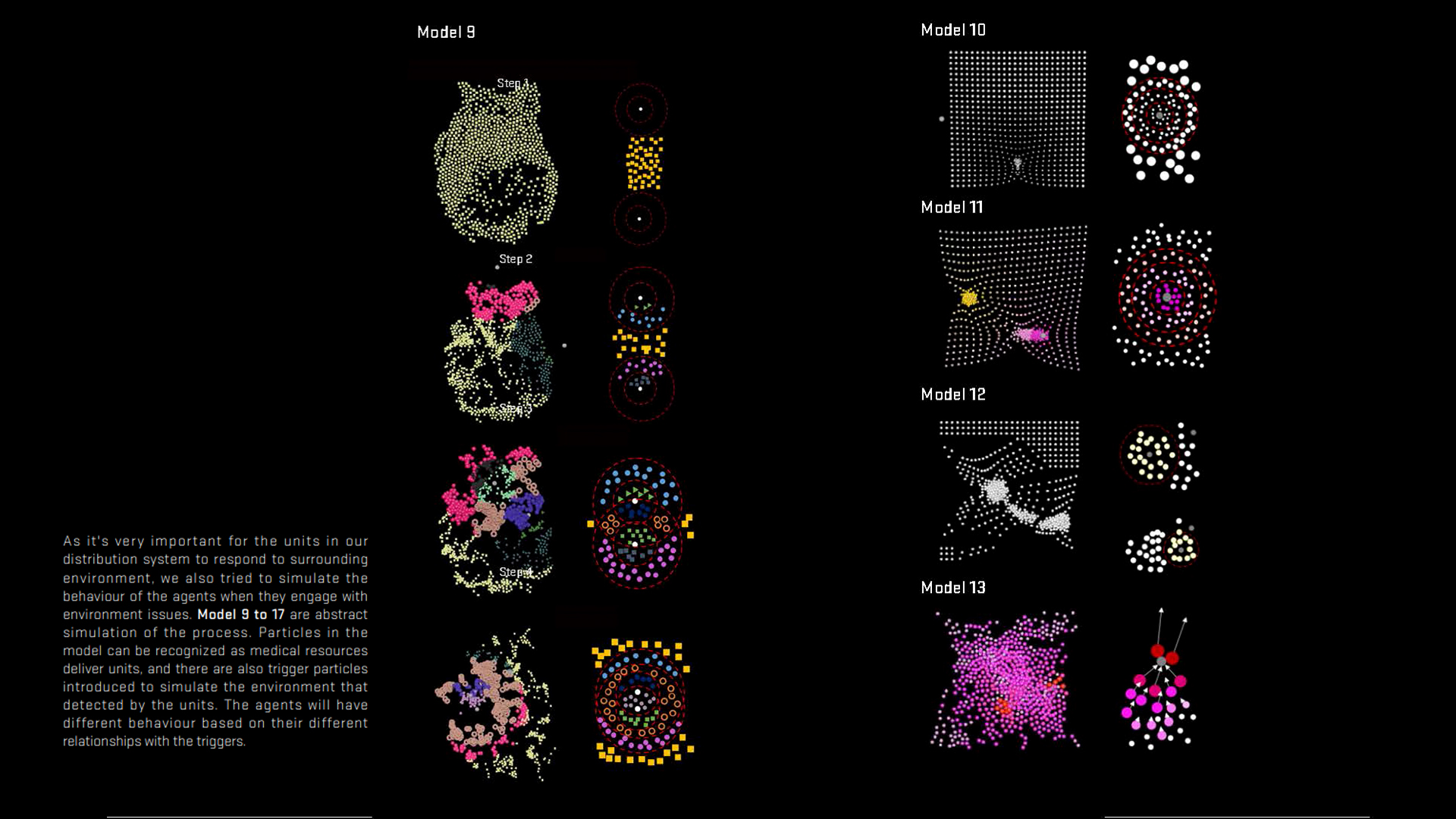

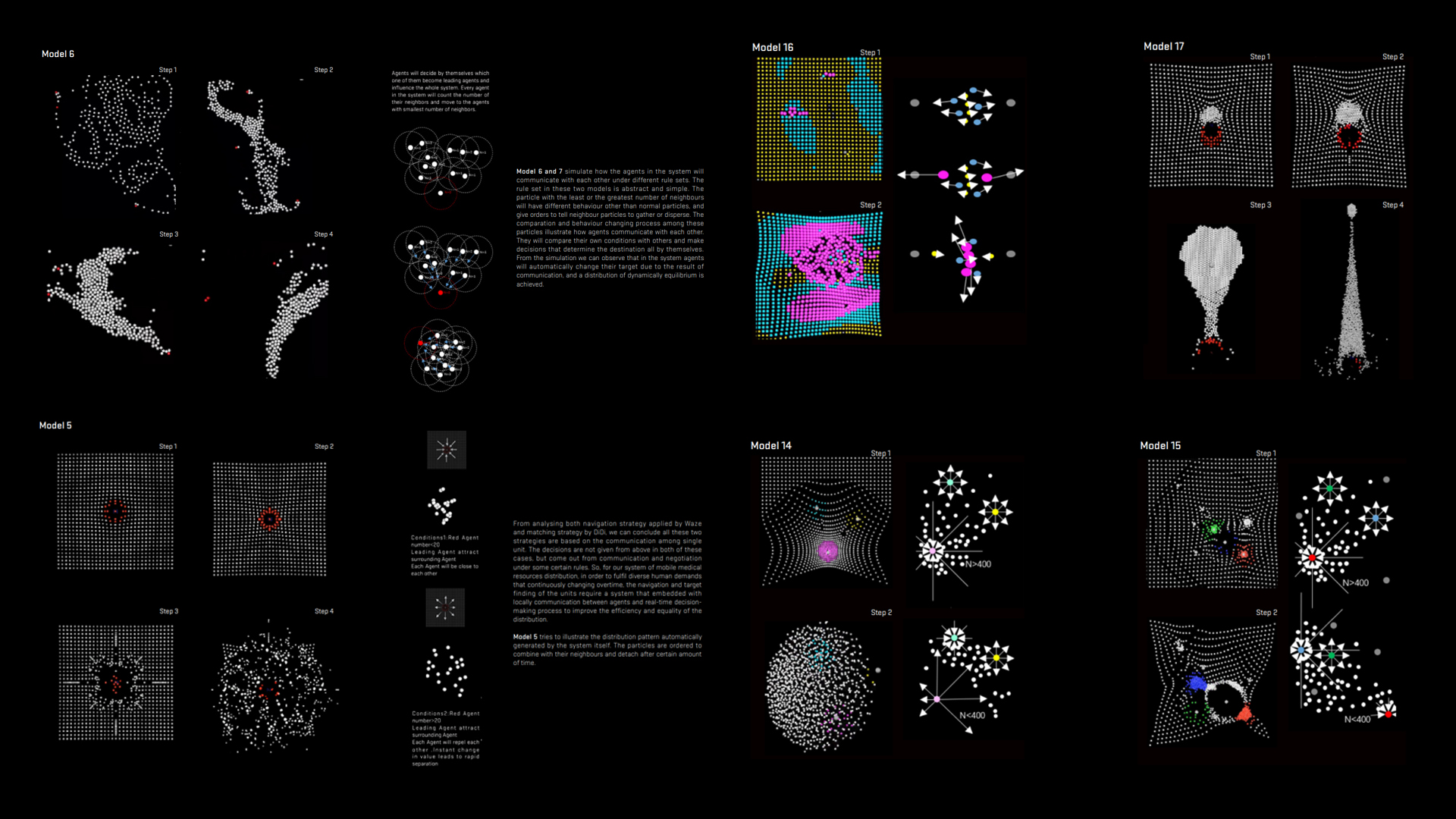

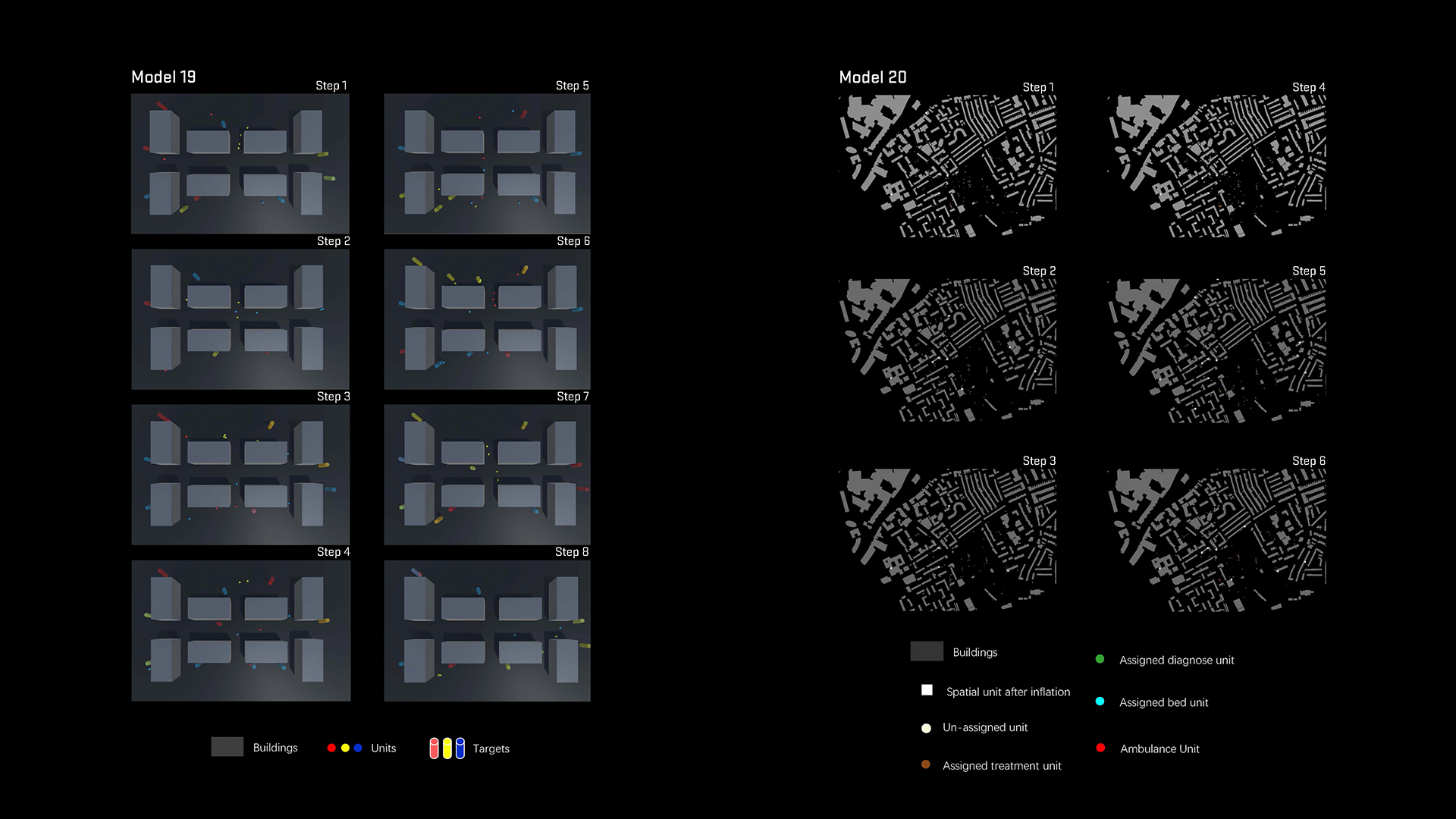

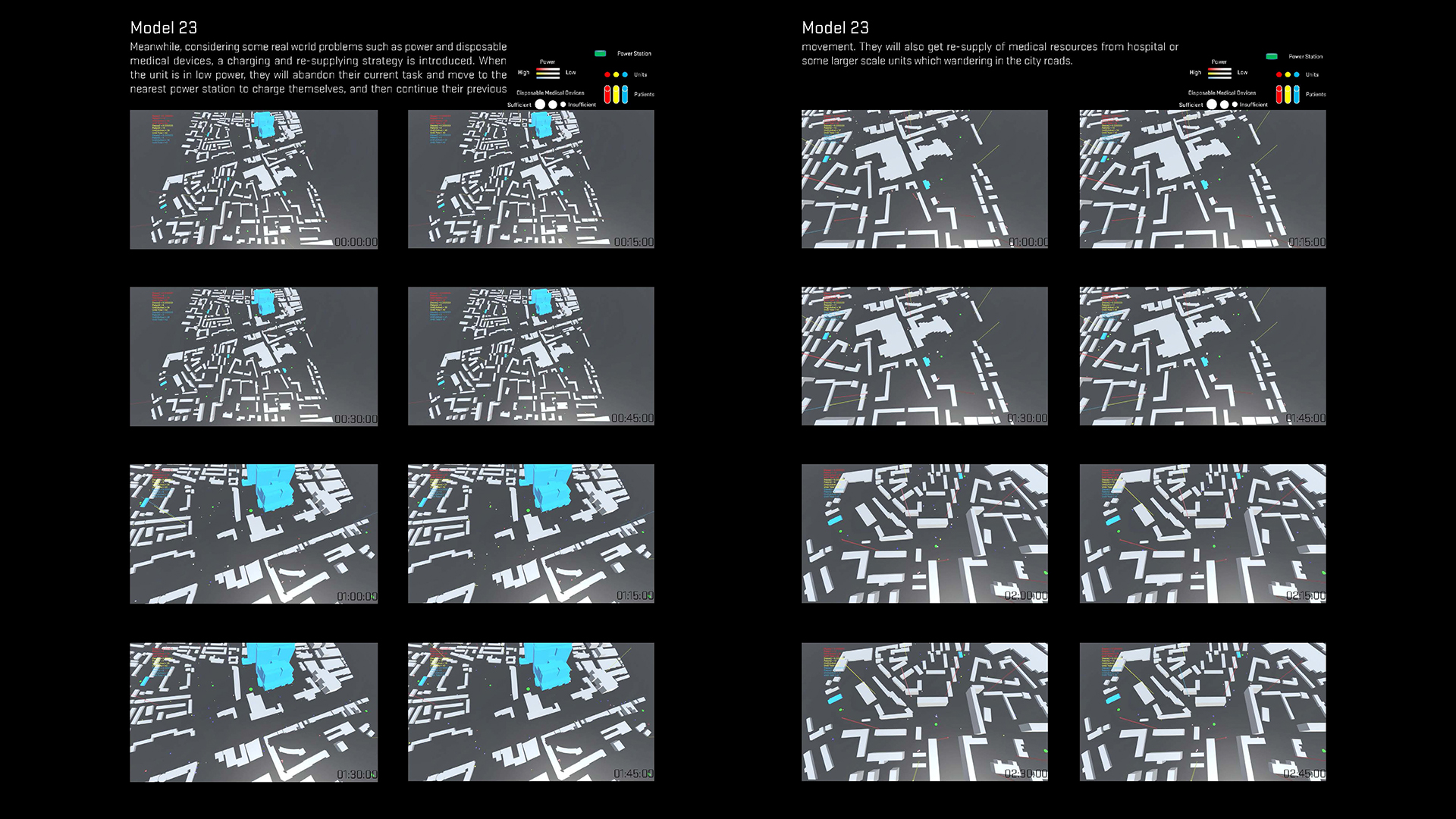

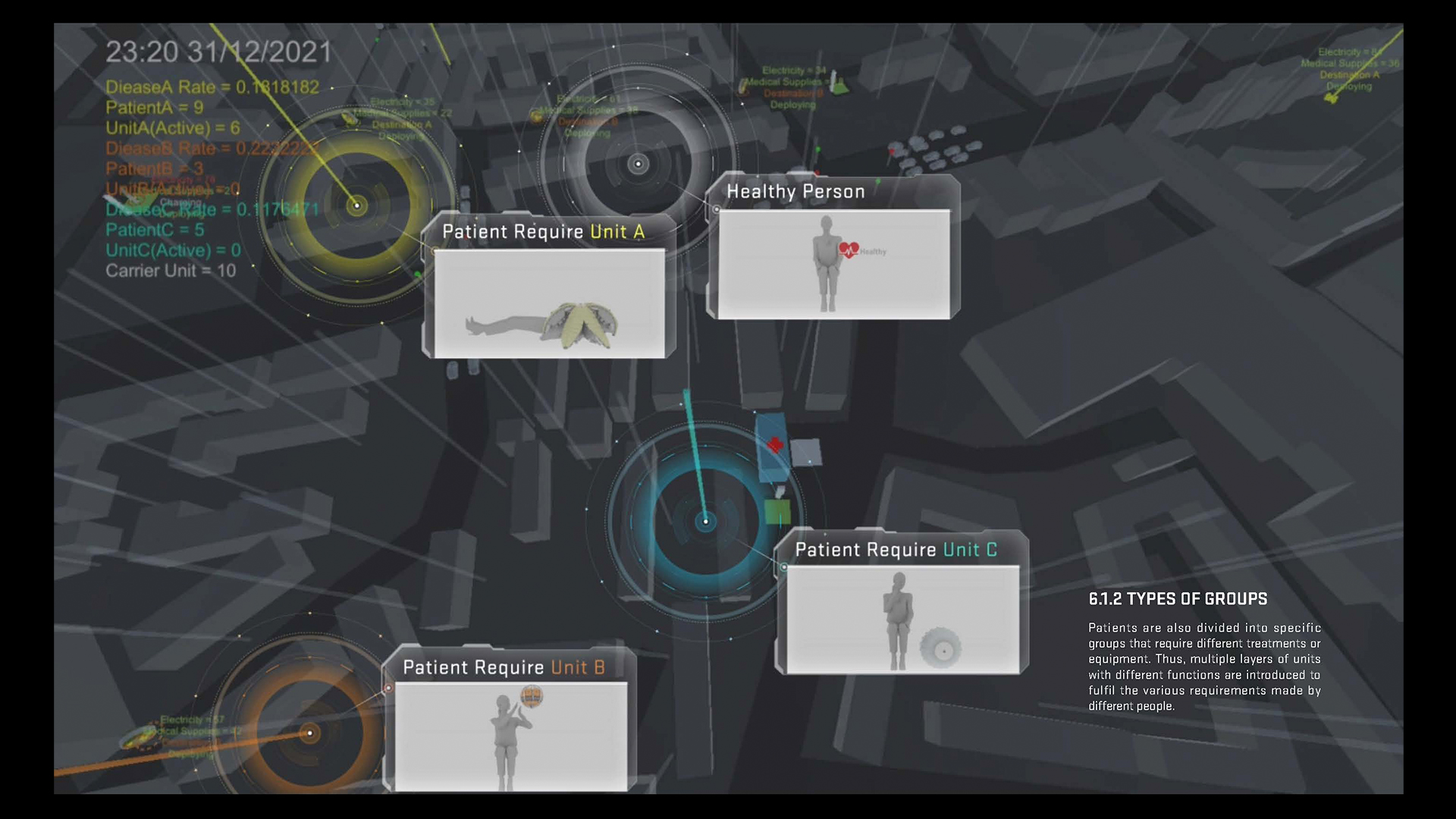

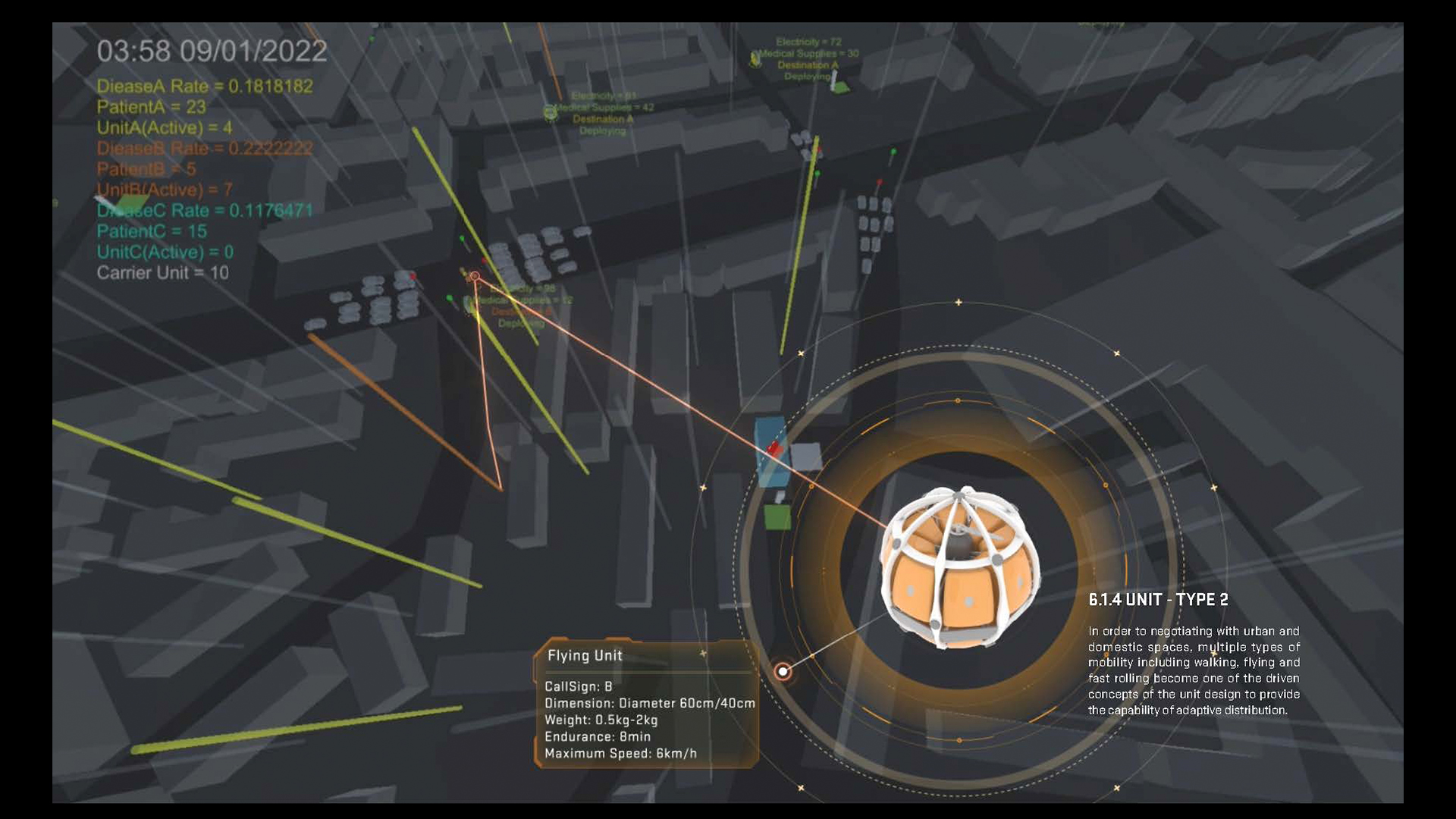

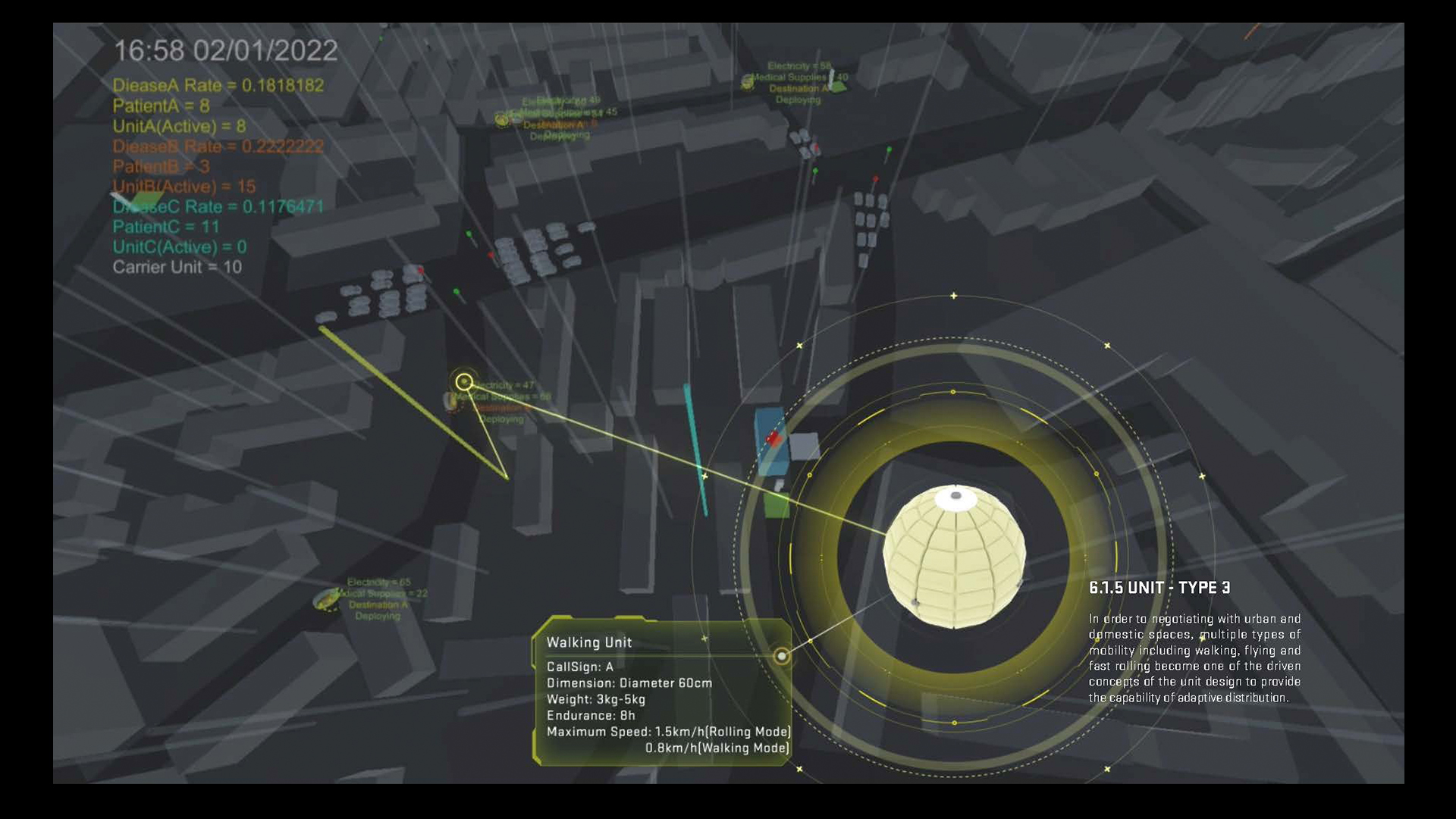

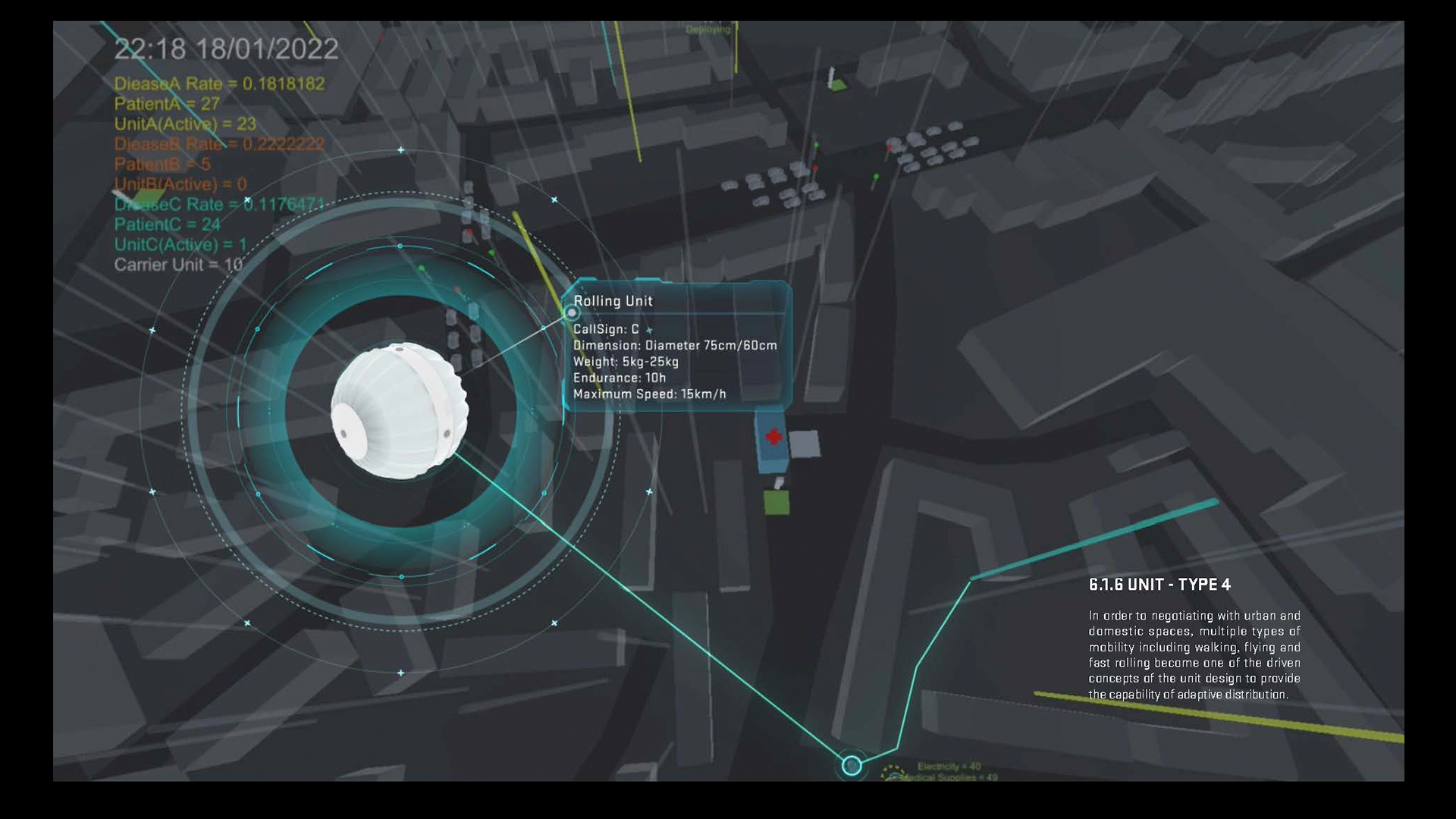

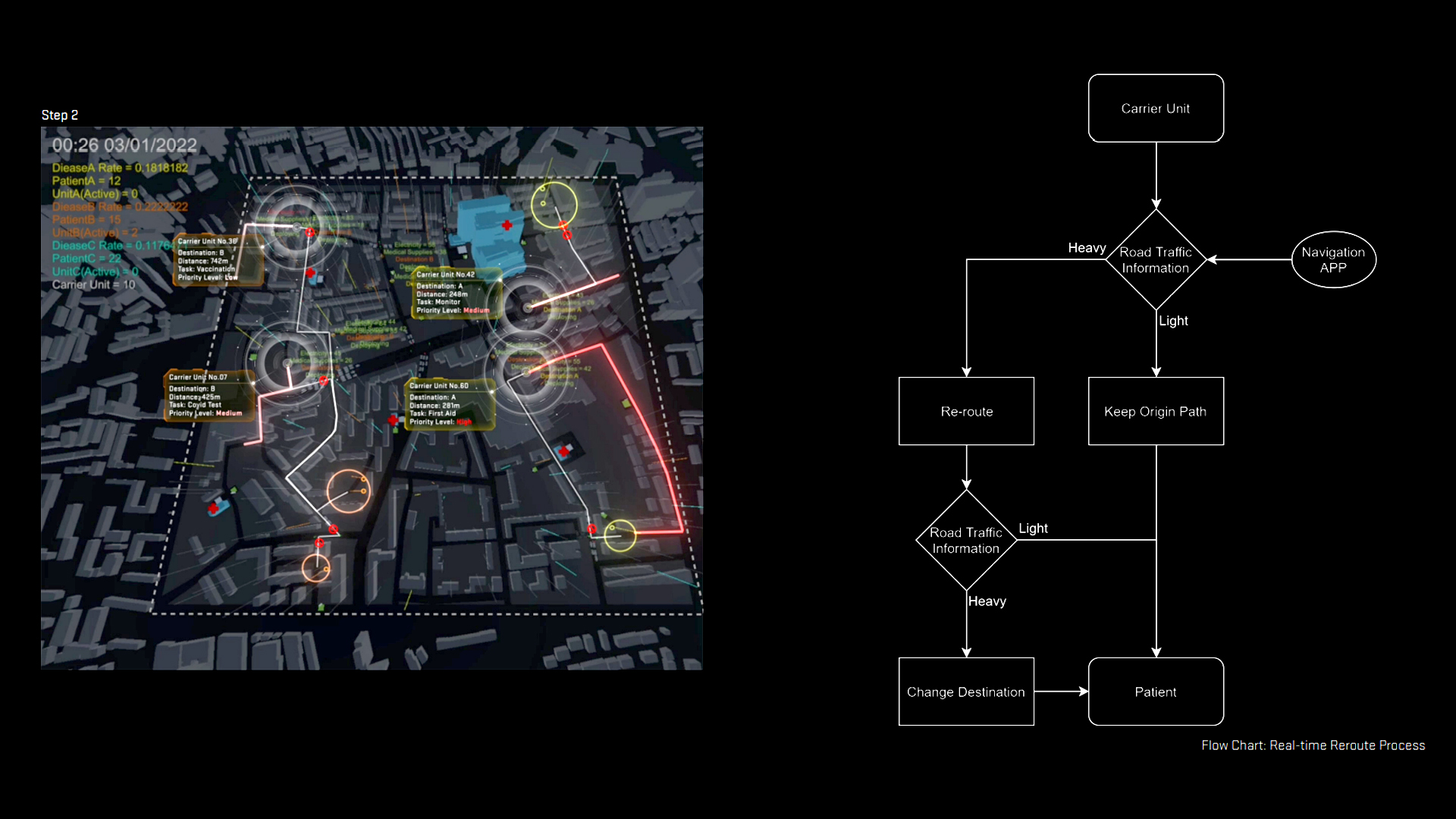

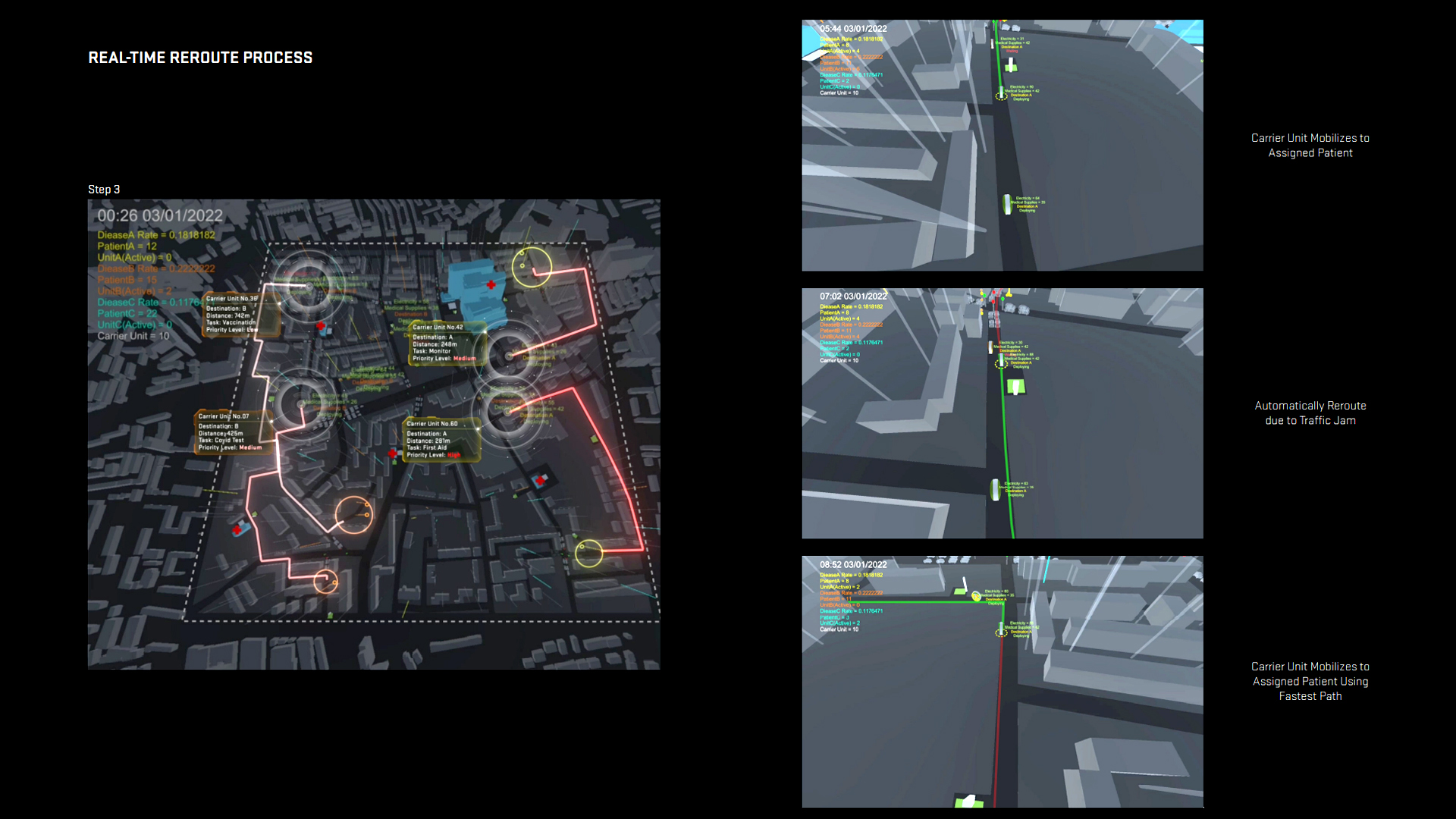

我们开始尝试构建医疗资源分配的控制系统,通过研究对于Waze等通过相互通信以达到自组织结构的去中心化导航系统,我们认识到更好的分配模式可以通过鼓励分配单元体之间的实时沟通,将中心化系统无法覆盖的各类信息传播到每一个终端。受Waze的启发,我们通过建立多个模型用以模拟系统的基本单位如何在不同的规则下实现实时通信。在系统中由于互相通信的结果,粒子会自动改变它们的目标,以实现动态平衡的分布。不同等级的单元体通过互相通信产生群聚行为以及集体运动。与此同时,通过研究共享交通的再部署系统,我们开始尝试构建能将医疗资源按地区平等分配的系统,该系统将根据持续变化的医疗信息不断更新和调整。共享交通的再部署系统主要运行方式结合了“基于用户需求的资源再部署”与“基于单元体状况的资源再部署”。该系统的模拟同样通过建立具有不同分配模式和行为的模型来实现。考虑到真实城市环境的复杂性,在对系统的模拟中系统将获取城市中的医院、充电点、障碍物等多种基础设施或信息类型。患者也被分为需要不同治疗方案或医疗设备的特定组。因此,为了满足不同人的不同需求,医疗服务将由多层级不同功能的单元体进行分配。得到任务指派的单元体将根据其速度和续航能力在与病人相距特定的距离时从载体单元体释放。在医疗资源分配完成后,单元体将通过实时通信确定将要进入的载体单元体。而载体单元体收到信号后将等待或主动接纳向其移动的单元体。为了防止在一定区域内单元体匮乏或过剩,我们构建了多个具有不同单元体数量的模拟用以确定单元体数量级的计算公式。这些模拟中的面积和发病率都是相同的,因此,通过将单元体数量设置为变量,我们在模拟运行一段时间后可以总结出不同数量级的单元体应对医疗资源分配的能力。根据这一结果,我们可以推导出一个以面积和发病率为变量的数量级公式。系统将会采用机器学习的策略对不同地区的发病率进行分析以使单元体的分配适应不断变化的医疗状况。病例将根据病程、发病率和数量进行分类,从而使系统得以确定疾病出现的模式。通过对历史和当前数据的分析,发病可能性更高的区域将提高与相关单元体分配相关的优先级,从而实现单元体的动态再部署。接着,我们开始进行对于系统具体功能的模拟。通过单元体之间的互相通信,系统可以实现自动导航及重新分配路径、自动匹配充电站和医院进行补给以及自动匹配合适病人。

Team 团队:韩懿,於正泽,史昊阳